热物理治疗规划系统(医工融合)

【研究目的】

心脑血管疾病、各类恶性肿瘤、骨科疾病等是全球人类面临的严重健康问题。一方面,人体结构和组成的复杂性极大地限制了疾病诊疗的精准性;另一方面,临床医学研究中常用的实验方法也具有一定的局限性。针对临床中的各种靶病灶疾病,发展基于热消融、冷却治疗以及热物理方法与药物相结合的多模态诊断与治疗技术,实现药物的高效靶向递送与能量的精准控制,是我国医疗卫生事业发展的重大需求。

【技术创新】

针对动脉粥样硬化斑块与肿瘤等疾病的治疗,提出了微波热消融、相变材料冷却、磁热支架防治血管再狭窄、以及热物理与药物结合的多模态诊疗的新型方法和技术,发明了基于断开式外导体结构的微波消融天线以及新型磁热支架,建立了从宏观、介观到微观的血液流动、药物递送以及能量传输的跨尺度模拟平台,构建了基于人工智能深度学习的多种预测与优化模型,解决了靶病灶温度场分布的预测、适形和均匀性控制、最佳功率和施加时间的优选等临床应用需要解决的关键问题,为术前规划治疗方案提供了进一步的理论依据。主要创新点如下:

(1)肿瘤的磁感应与微波的热消融:能够预测微波功率、频率和作用时间、不同组织物性参数等关键因素对有效消融区域大小及消融温度的影响特性;研制了关键的产热探针和靶向材料,开发了增敏材料对靶区组织治疗效果的调控功能,实现了对外部能量的准确和适形控制。

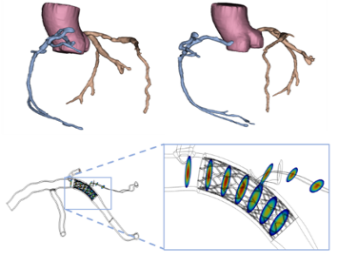

(2)血管斑块与再狭窄治疗:开发了外激励场-纳米载体-生物活性协同作用的高效靶向药物递送技术;探明了磁场-温度场-流场多场耦合作用下的生物热物理效应,建立血液流动、能量传输、血细胞聚集的理论与实验研究体系,为临床应用提供药物靶区富集与能量靶区分布的预测模型、优化方案与实施技术。

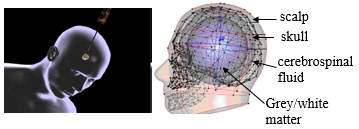

(3)跨尺度数值模拟预测与实验观测平台:建立了基于分子动力学、格子玻尔兹曼以及有限元/有限容积的微观-介观-宏观多尺度及跨尺度模拟方法,发展了多尺度实验观测方法并构建实验平台,建立深度学习模型,实现了从细胞层面药物跨膜及胞内释药、纳米药物在毛细血管及靶组织中输运、到体相生物组织中的药物递送与能量传输的数值模拟预测与实验观测。

磁感应热疗计划系统与仪器开发人脑组织局部冷却及测温血液动力学与热物理治疗

【知识产权】

(1)发表相关研究论文50余篇;

(2)授权发明专利10项、软件著作权3项。

【应用行业领域】

心脑血管疾病与肿瘤等疾病的热消融、冷却、热物理与药物结合的多模态诊断与治疗

【成果应用情况】

(1)2009-2012年,与清华大学、中日友好医院合作,开发肿瘤磁感应治疗仪;

(2)2010-2013年,与中国计量科学研究院合作,开发进出口岸甲流筛查技术;

(3)2013-2015年,与天坛医院合作,开发脑部局部冷却治疗机;

(4)2019-2023年,与国家纳米科学中心与协和医院合作,开发面向动脉粥样硬化斑块和肿瘤精准诊疗的生物热物理与药物相结合的多模态方法和技术;

(5)2023-2024年,与北京口腔医院合作,开发正颌术后的面部组织变形预测软件;

(6)2023-2026年,与多家医院合作开发基于磁热支架的PCI术后血管再狭窄防治方法。