智能城市技术创新中心

佛山市地下空间开发与利用工程技术研究中心

一、研发室简介

佛山市地下空间开发与利用工程技术研究中心人员组成以土木学科成员为主,以机械工程、计算机科学与工程和人工智能学科为辅助建立。中心响应国家“深地深海”战略号召、结合大湾区“未来空间”产业需求和团队研究基础,设立了地下空间数字孪生及智能化技术、地下工程精细化探测、地下工程安全服役及应急救援、能源地下结构及地热共采、深地深海科学与工程五个研究方向。

通过聘请企业导师、推荐学生实习和就业、联合申报项目、建立联合实验中心、学术交流等方式,中心与美特斯工业系统(中国)有限公司(MTS)、广东省建筑设计研究院有限公司、中航勘察设计院珠海深圳分公司、京建工集团(澳门)有限公司等大湾区企业建立了长期合作关系。

中心同步协同本部资源开展大湾区考察、学生实习、学术交流和产业化推广。未来计划成为学院多学科交叉、产业孵化、地区合作的综合平台。

二、成果介绍

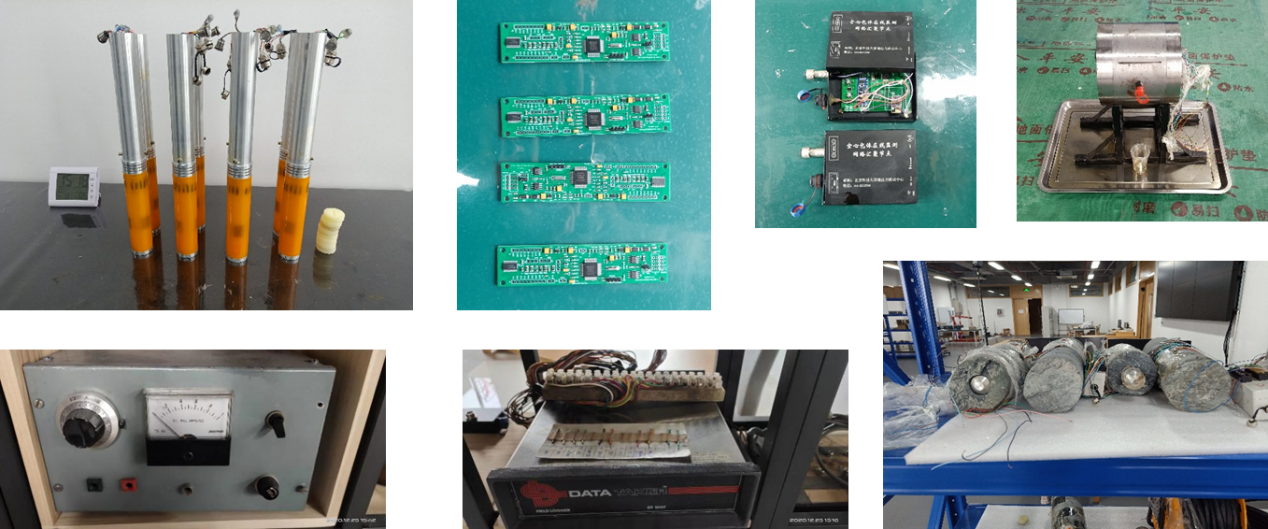

(一)深部地应力测试及试验标定成套技术

第十三个五年规划纲要提出了要加强深海、深地、深空、深蓝四个领域的战略高技术部署,深孔钻探、深地实验室、深地质封存、地下城市等重大深部工程迅速发展,大型深部工程成为国家战略需求。而深地工程中核心问题就是地下复杂环境的感知,重中之重就是地应力的测量,地应力测量是研发室传统优势项目,经过多年研究,总结、开发了包括地应力测量理论、新型采集电路板、空心包体应变计、三轴围压标定等一系列的实验测试理论、方法。依托北京科技大学顺德创新学院建立了北京科技大学深部地应力测试研究中心的实验室,研究成果支撑了国家重点研发计划课题1项,国家自然科学基金面上项目1项,NSFC-山东联合基金重点项目1项。

(二)岩石力学测试方法

研发室从建校之初就建立了岩石力学与岩石工程的研究团队,具有悠久的历史,延续至今,形成了一系列研究成果,在顺德基地,团队与美国MTS公司成立“北京科技大学—MTS联合展示中心”,MTS给予研发室三台MTS压力机(10kN、30kN、50kN),同时,团队也开发了具有自主知识产权的长效加载仪,真三轴围压率定装置,动静一体化采集仪等设备,研究成果支撑了承担相关国家自然科学基金面上项目1项,相关国防项目1项,相关佛山市科技创新专项资金项目1项。

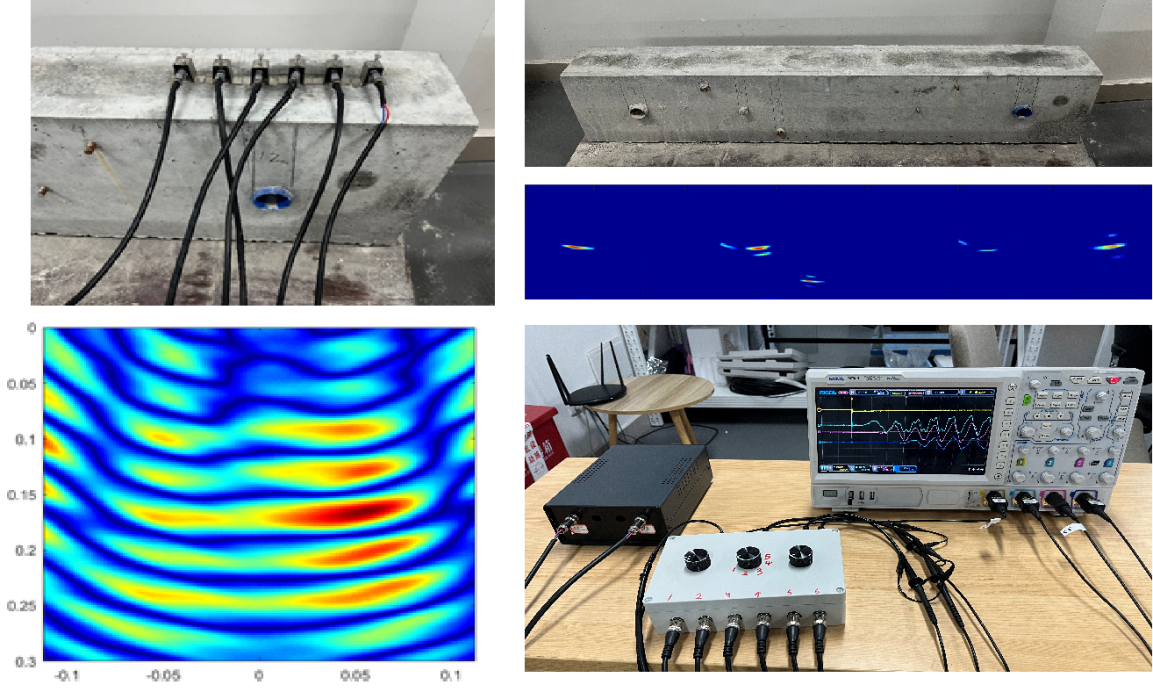

(三)岩石及结构构件损伤监测技术

无损检测是发现安全隐患最直接、最有效的方法之一,其最大特点是不会损坏被测物体,且灵敏度高,可以检测肉眼无法观察到的小缺陷和内部缺陷。研发室通过项目研发引进了俄罗斯的干耦合技术,开发了干耦合探头,并自主研发了岩石损伤扩展超声监测技术,提出了测速算法,开发了相关程序,提升了现有岩石力学试验的测试水平。相关技术已写入了中国工程建筑标准化协会编写的2021 版《冲击应力波法检测混凝土缺陷技术规程》及《桥梁预应力孔道注浆密实度无损检测技术规程》中,目前正与本地企业碧桂园合作,联合研究构件的超声波阵列监测、岩石损伤各向异性等课题工作。

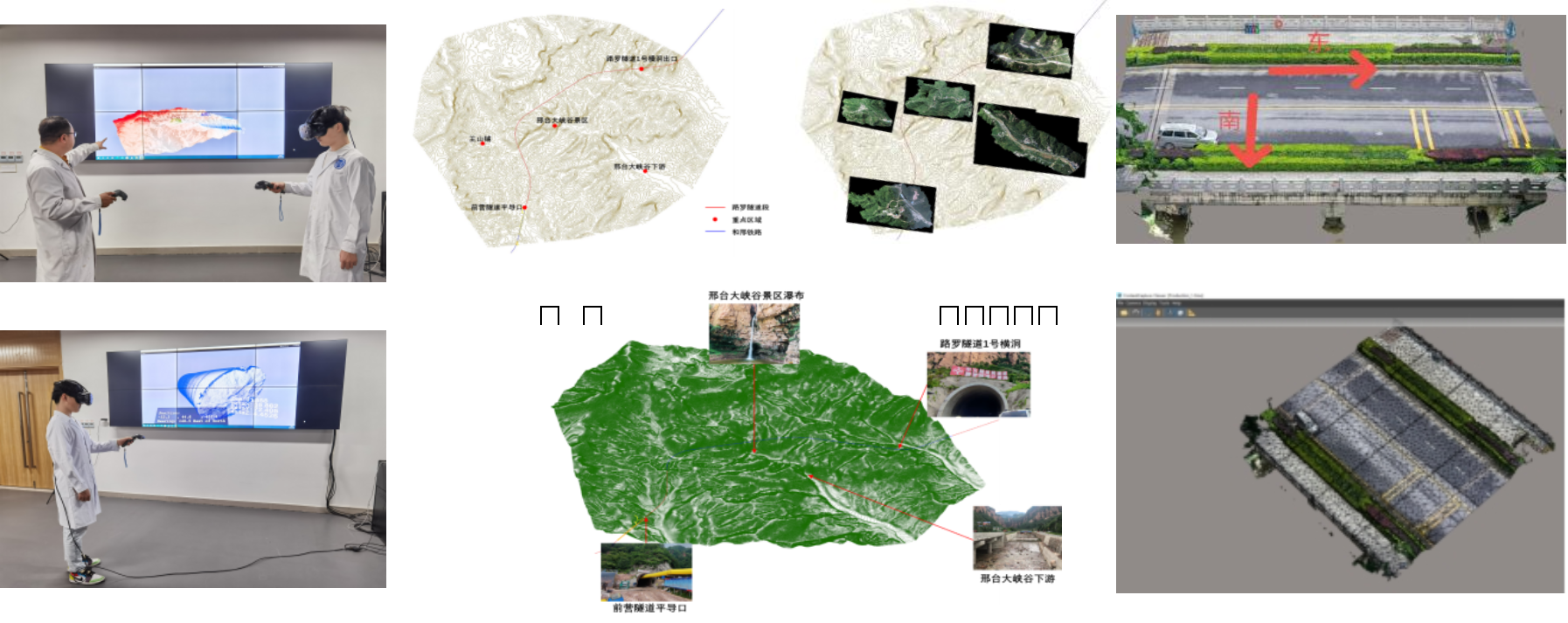

(四)地下工程数字化技术

地下工程数字化是是数字地球发展战略的一部分,是当前地下工程研究中的一个重要研究方向。在总结三维GIS,数字地层,三维地层可视化,地下工程虚拟现实系统等相关概念及研究的基础上,以数字地层为依托,以信息化手段对地下工程建设过程中的勘察、设计、施工、监测等数据进行集中高效地管理。研发室进行了无人机简支梁桥建模,深圳规委paraview地下空间数字化模型建立,山西和邢铁路路罗隧道大峡谷无人机地形图测绘建模、信息统计、虚拟现实以及整个信息的耦合分析,以及对采回岩心的扫描成像处理。

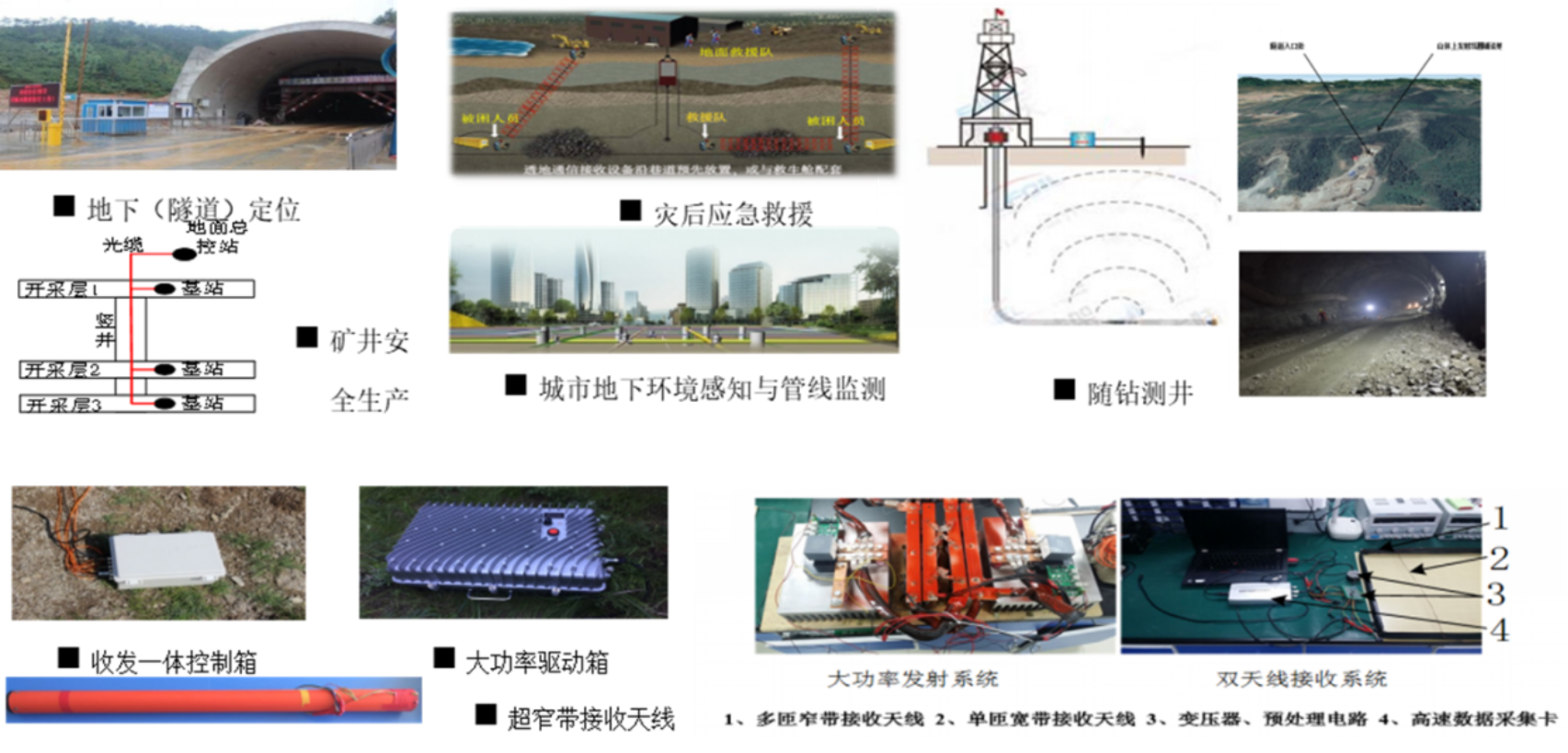

(五)应急透地通信技术

在人员掩埋事故中如何及时救援和提高被困人员存活率是地下工程防灾减灾、应急处置中的首要问题,而确定被困人员位置及与其建立联系是成功实施应急救援的关键。研发室对此项目研究始于智能化综采无线通信技术的应用,通过7年多不间断改进和探索,攻克众多关键技术难题,实现了地下工程应急安全通信一体化关键技术,一体化主要体现在多协议、多模态通信网络一体化平台与应急救援透地定位与通信一体化技术,获得了中国职业安全健康协会科学技术一等奖 1 项(省部级)。

(六)渣土的高流态自密实基槽回填技术

随着城市化进程的加快,城市新(改)建工程建设过程中的基槽回填面临越来越多的问题。包括施工质量不稳定、安全隐患突出、高耗能、排碳量大等,已逐渐成为基建行业推动节能减排进程的主要阻碍。传统回填技术无法实现复杂基槽的完全密实、且夯实强度不足,加上大量使用水泥和夯实机械而导致耗能巨大,不仅存在很大安全隐患,还对环境造成了巨大污染。针对上述问题,项目基于水泥等胶凝材料水化凝结基本原理,将开挖后的原状建筑渣土作为主要原料,水泥、水、矿渣、粉煤灰、石膏、外加剂等作为固化材料,在优先考虑合成材料的流动性和强度并兼顾其抗渗和抗冻等耐久性能因素的基础上,尽可能减少水泥等高碳排固化剂原材料的用量,研发出一种具有高流动性、自密实性、强度远高于传统工艺、低碳少排的新型回填材料,该材料将促进基槽回填技术的安全、高效、经济、绿色、低碳发展。